El Adelantado de Segovia, Crónicas del Sentimiento. El año pasado, por estas fechas, recordé que estaba a punto de cumplir medio siglo en El Adelantado, donde recibieron con agrado mi deseo de celebrarlo con alguna columna, una al mes, más o menos. Ya el primer día, el artículo creció y se hizo semanal, pues coincidió con las vacaciones que se tomó Eduardo Juárez Valero, y Teresa me colocó en la página 2 de los domingos. Me encantan los retos.

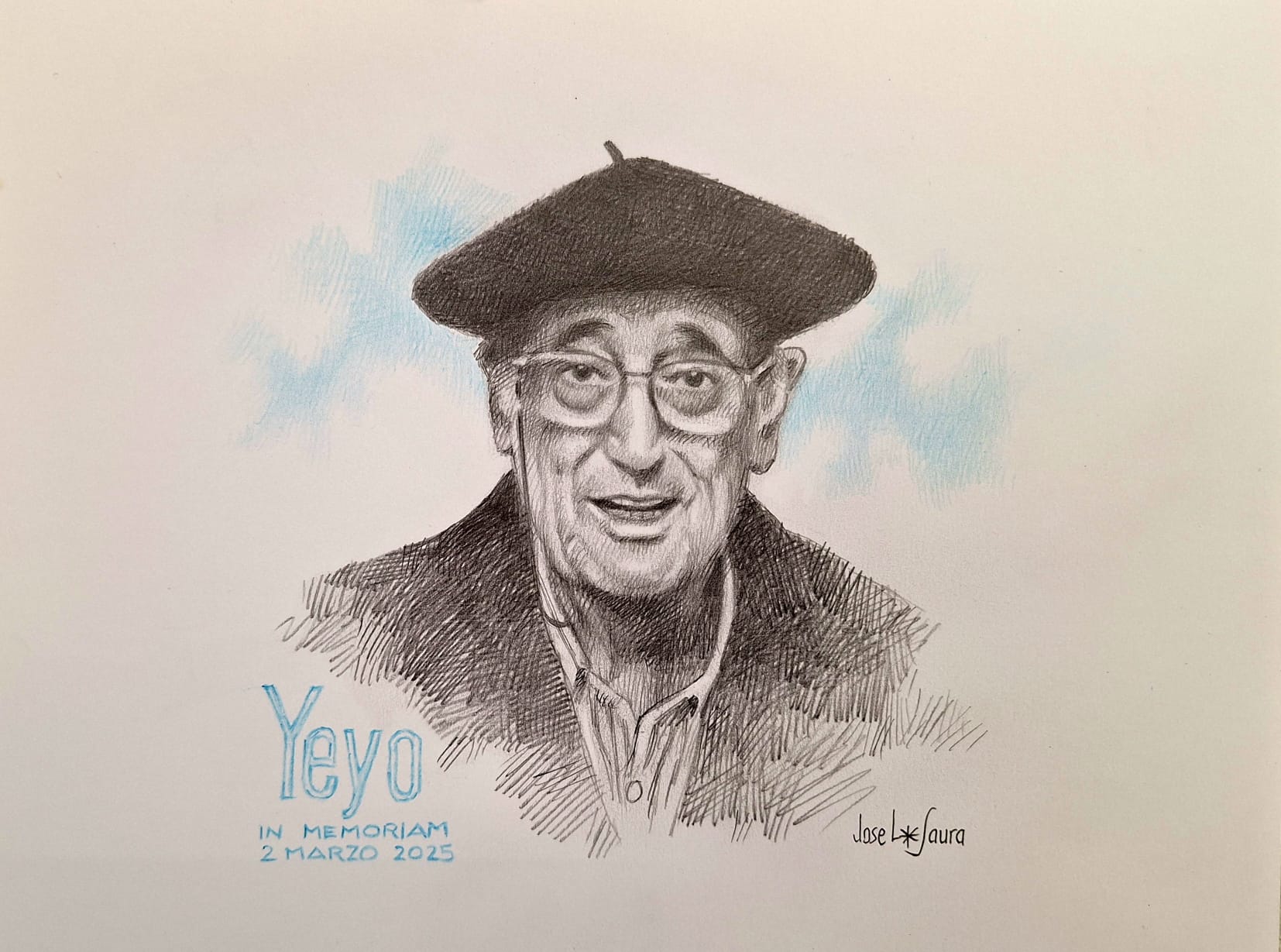

En estos doce meses, han pasado muchas cosas. Algunas las he contado aquí, con mirada propia, cargada de sentimiento: la búsqueda de mi quinto Teodoro y el encuentro de sus restos bajo el sol implacable de Castilla; el amor a mi Judería y a esta ciudad que me ha robado el corazón, al arte que encierra y a sus artistas, a mis poetas, al Mester de mi vida, al cine segoviano, al Guadarrama, a mi pueblo y a mis gabarreros; la ediciones de una novela inédita de Juan Pablo Ortega, El Espinar de cerca y Caloco, la niña gabarrera; las despedidas a Abella, a la jefa Juanita, al cura Juan Pérez, a Yeyo, al gabarrero Joseba y a Asetra; el agravio del peaje del túnel y el peligro de la travesía de San Rafael; el abrazo solidario de Kupfunana y la muerte en Mozambique de Jesús Torres…

Más de sesenta crónicas, un desparrame de emociones que se me ha ido de las manos. Ahora, debo frenar este trote, descansar un poco y retomar el camino. Cerrar y abrir nuevas puertas. Ya sabéis.

Recientemente, tuve una tarde entera a mis nietos en Segovia. Los llevé por los rincones mágicos de la Judería y de la calle Real, los enseñé la exposición del Torreón, el edificio con picos en el que estudió arte su padre y el ambiente roquero del Santana; merendamos a su gusto, reímos a carcajadas y luego compré en una tienda la caja roja de bombones más grande que había. Damián me dijo: «Abuelo, esa te va a costar mucho dinero», y Rubén puso cara de asombro. Les dije que iba a valer mucho más de lo que costaba, y les explique la diferencia entre el valor y el precio de las cosas.

Una vez en mi casa del Rastrillo, aquella tarde feliz mereció que cada uno comiéramos un bombón. ¡Qué rico! Coloqué la caja en una estantería y les ofrecí a mis nietos de podían comer uno cada vez que vinieran a casa.

Tengo 73 años. Nunca pensé que llegaría a tantos. Me encuentro bien de salud, con actitud de seguir aprendiendo cosas y ganas de afrontar nuevos proyectos, pero sé que mi camino se recorta cada nuevo día que pasa, sin saber cuándo ni dónde será el final. No le temo a la vejez ni a la muerte, pero sí a la decrepitud, cuando los últimos bombones puedan volverse amargos. Asemejo las etapas venideras a cada uno de esos bombones deliciosos que quedan, por eso quiero aprovecharlos bien: los bombones y el camino. Desde aquella tarde, para celebrar algo especial, meto dos dedos en la caja, sin levantar mucho la tapa, cojo uno y lo saboreo con deleite

El mes pasado, cuando nos dieron el alta en el hospital, tras el accidente de tráfico, lo primero que hice al llegar a casa fue ver si quedaban bombones, pero alguien -seguramente Marisa- había repuesto los huecos vacíos con piezas de Mon Serí, la marca que me regalaba mi madre en los grandes momentos. ¡Menos mal! Por eso no se nos acabó esa tarde la película. Mientras haya bombones dulces en la caja, hay vida.

Hoy he comido uno, al concluir esta crónica, que cierra cinco décadas de periodista en El Adelantado, ya cumplido el compromiso que me impuse hace un año.

El siguiente será para cuando regrese de este viaje soñado por Mozambique, en el que ya estoy inmerso, al lado de mi hijo Pablo, alentados por la luz de Tatán y de Jesús Torres, con los proyectos de Kupfunana alrededor. Me lo comeré despacio. Lo mejor de los viajes es volver.

Reservo tres bombones especiales; el primero es para celebrar que mis nietos crecen sanos; uno más, cuando cumpla otro viaje pendiente, no muy lejos, para visitar a mi familia repartida por Cataluña y luego la tumba de Machado, en Colliure.

El tercero es por mantener viva la pasión de escribir; sin embargo, a partir de ahora, será sin prisas ni la presión de fechas y encargos, sin competir con nadie ni tener que demostrar nada. Me basta con la felicidad de contar historias y luego comprobar, de vez en cuando, cómo cada lector las lleva a su propio terreno emocional, como la madre de Guillermo Herrero, que me paró una mañana en la Judería Vieja, junto a la puerta de la iglesia de la Adoración, para darme un beso y decirme que me lee con gusto. ¡Es mi cómplice! Esta comunión es la grandeza de la literatura y, además, el mayor premio para los que escribimos: un beso.

Hace un par de meses, pensé en dejar de publicar libros, pues ya me agobian las tareas de editarlos, presentarlos y que se vendan; sin embargo, ahora ando con otros tres a medias. No tengo remedio.

Adiós a todos. Gracias a Teresa Herranz, que me da el mismo trato que su padre; y a vosotros, queridos lectores

Te echaremos de menos Juan Andres,

te mereces descansar un poco y reponerte del susto del accidente.

Un fuerte abrazo.

Enhorabuena y gracias por tan poético periodismo.Que descanses tu tiempo y sabores los bombones.Kupfunana.